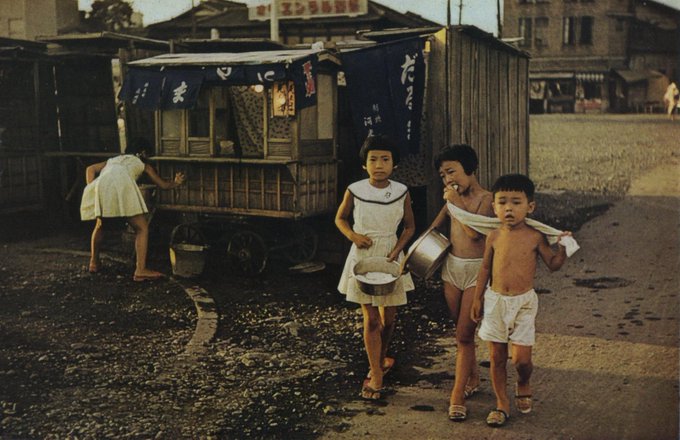

昭和40年代(1965〜1974年ごろ)の銭湯

日本の高度経済成長期の暮らしと深く結びついていました。まだ自宅に風呂がない家庭が多く、銭湯は日常生活の大切な場でした。

- YouTube

YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。

昭和時代の銭湯は1950年代に全国約18,000軒あったといわれている。

昭和40年代の銭湯の特徴

① 外観・入口

- 唐破風(からはふ)の立派な屋根を持つ建物が多く、まるでお寺のような佇まい。

- 「ゆ」の暖簾(のれん)がかかっていて、夕方になると人々が暖簾をくぐって入っていきました。

② 脱衣所

- 広い板張りの床に木のロッカーや籐のかご。

- 天井にはプロペラ式の扇風機が回っていて、夏は汗をかきながら涼んでいました。

- マッサージ機や体重計もよく置かれていました。

③ 浴室

- 正面には大きな富士山のペンキ絵。これぞ銭湯の象徴。

- 浴槽は深めで、熱めのお湯(43〜45℃)。

- 白いタイル張りの床と壁で、少しヒヤッとする感触。

- カラン(蛇口)は座って使う低い位置にあり、木の桶でザバッと湯をかぶる。

④ 社会的な役割

- 近所の人たちの社交場。おじさんたちは世間話を、子供は湯船で遊んで怒られることも。

- 家風呂がまだ普及していなかったので、子供からお年寄りまで通う「生活の一部」。

⑤ 上がり場

- 瓶入りのコーヒー牛乳、フルーツ牛乳、サイダーなどが冷やされていて人気。

- 脱衣所の隅で将棋を指している常連客も。

つまり、昭和40年代の銭湯は「生活のインフラ」でありながら、「町内の交流の場」としても機能していました。

LINE公式アカウントはじめました。

初めての東京、誰に相談したらいいかわからない…。

治安や暮らしやすさなど本当に役立つ情報をお届けします。

ご相談もお気軽に。

LINE友だち登録はこちら👇

コメント